『段取り8分』など綿密な準備があれば作業は上手くいくといった格言的なこともありますが、計画が重要であるということは間違いないと思います。

非常事態は『非常』であるがゆえに、平常業務としている人がほとんど居ません。消防など訓練を積み重ねていても本番は未経験という事も少なくありません。

戦術を磨いても戦略が無ければ戦には勝てず、すなわち非常時対応に失敗する可能性があります。本番での戦略に資する計画(BCP)の策定は重要です。

目次

BCP

├ BCPとは?

├ BCPの作り方

├ 策定(1)脅威

├ 策定(2)重要業務

├ 策定(3)被災想定

├ 策定(4)役割・司令

├ 策定(5)情報収集と発信

├ 策定(6)冊子化

├ 策定(7)コンサルティング

├ BCP活用

├ 活用(1)知る

├ 活用(2)共有

├ 活用(3)トレーニング

├ BCPメインテナンス

BCPとは?

BCPとは”Business Continuity Plan”の略称です。日本語で言うと業務継続計画や事業継続計画などと呼ばれます。

組織毎に”Business”が異なりますので、同業者であっても内容が異なる場合があります。

BCPは何らかの非常事態に備えて策定されるのが一般的です。日常や平常ではないため、想定外のことも起こる事を想定して策定されます。

非常事態に直面した組織が、その後も”Business”を継続できるように計画するBCPの目標は『継続』です。

『継続』はいくつかの分類ができます。廃業に追い込まれないよう長期的に対策するBCP、発災後数日程度の短期的な対策としてのBCPに大別できます。短期的なBCPにも、医療機関のように停止することなく継続するBCPと、一旦は休業して再開を模索するBCPに大別できます。

BCPで重要になるのが目標(goal)です。関係者で目標を共有し、方針に従って非常事態を乗り越えていくことがBCPの本質になります。

BCPの作り方

BCPを作る事は簡単です。

ただし、機能的なBCPを作る事は難しいです。

形式的にBCPを作って満足していると、非常事態に直面したときに大変困ります。

ここではBCPの策定過程についてご紹介します。

BCP策定 > 脅威 > 重要業務 > 被災想定 > 役割 > 情報 >冊子 > コンサル

BCP策定(1)脅威

策定するBCPにおける『脅威』を定義します。

脅かす威力のある事象は多種多様です。一般的には生命や財産に危害を与える恐れのある要因から考えていきます。

海なし県で津波や高潮を脅威とする必要性はないと思いますが、地震や台風は日本全国どこでも恐れられる自然災害です。

多くのところで『地震編』や『水害編』といったBCPの策定が行われていますので、まずはこのあたりを脅威と定義してみるのが良いかと思います。

筆者(コンサルタント)はもう少し低い階層からボトムアップ的にBCPを策定させて頂くことが多くあります。

例えば『通信障害』は地震でも台風でも発生し、単独でも起こる事象です。現代社会における通信障害の影響は大きく、業種によってはダメージが大きくなります。

脅威は立場によっても異なりますので、じっくり考えてBCP策定の第一歩を踏み出して頂ければと思います。

関連記事 脅威

BCP策定 > 脅威 > 重要業務 > 被災想定 > 役割 > 情報 >冊子 > コンサル

BCP策定(2)重要業務

重要業務の選定は脅威の定義と同じく重要な工程です。

前述の脅威に直面した組織が、その状況下でも守るべき、続けるべき業務を重要業務として定義します。

運送業の平時の業務は荷物の運搬ですが、非常時には運搬は休止する選択ができるかもしれません。一方で受託した荷物の保護や運送車両の保護などが重要業務になる可能性があります。

BCP策定 > 脅威 > 重要業務 > 被災想定 > 役割 > 情報 >冊子 > コンサル

BCP策定(3)被災想定

脅威に直面したときに及ぶ影響について想像します。

対象は社会全般と組織内の2つを想像します。

例えば社会全般では市水の断水が想定されても、構内に10トンの受水槽が貯水していれば影響は遅れて生じます。鉄道が運休となっても鉄道を使う関係者が居なければ影響は軽微です。

このように社会と組織では乖離することもあるため2つの想定を持つことが重要になります。

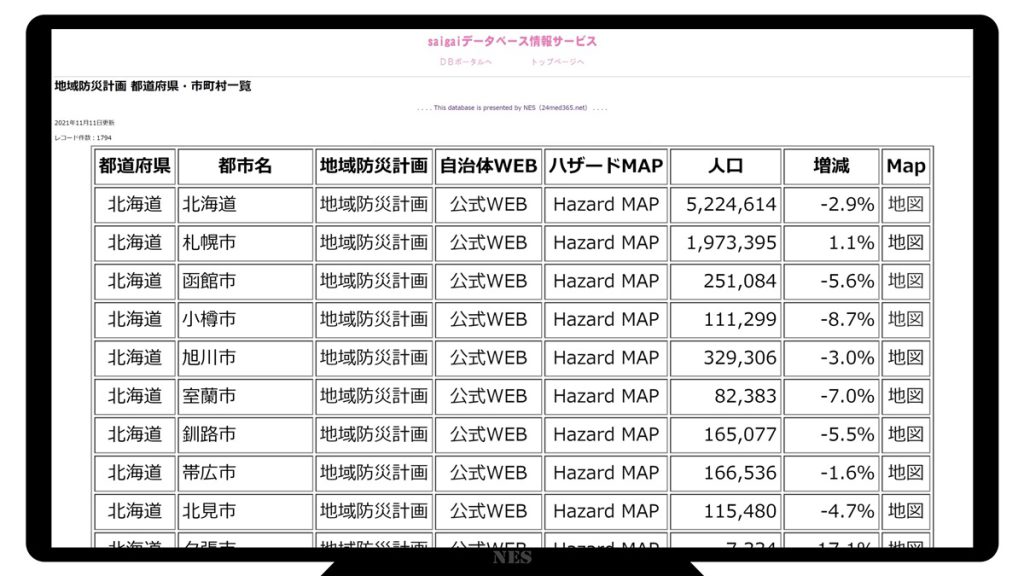

社会の被災状況については、地域防災計画が参考になります。当サイトでは地域防災計画のデータベースを用意していますのでご参照ください。

被災想定をする際に、組織の備蓄などは具体的数字を示すことも重要になります。

貯水量10トンは具体的な数字ですが、ここに1日消費量情報が付加されることで十分量であるかどうかがわかります。非常時には水洗トイレだけ水を使うとすると、1回5リットルなら2,000回の水洗に使えます。500人の滞在者で割ると4回ずつなので1日で消費しそうですが50人であれば上水道が復旧するまでの間のトイレ用水としては十分量かもしれません。

関連記事 脅威、情報、地域防災計画データベース

BCP策定 > 脅威 > 重要業務 > 被災想定 > 役割 > 情報 >冊子 > コンサル

BCP策定(4)役割・司令

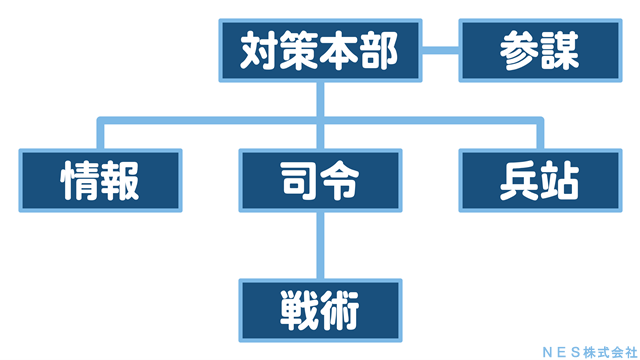

非常時における役割分担や指揮命令系統の確認を行います。

同時に非常時体制図を作成します。

役割については組織ごとに異なりますので詳細は個別検討になりますが、大雑把な体制としては下図のようなものが想定されます。

災害対策本部は多くの組織で計画されていると思います。そこが総指揮を執ることになると思います。

本部には適宜参謀を置きます。参謀は『第三者委員会』のようなイメージでも良いかと思います。直接の指示は出しませんが、具体的な提言・進言をする人々です。これが消防や警察であっても良いです。名簿に載せて何かするということにこだわらず、本部は外部の意見も聴いて最善の策を講じることに努めます。

『戦術』とは、現場のことを指します。非常事態が発生し、体制がつくられるまでは戦術部隊だけが存在し、現場で奔走していると考えられます。現場は自律的にすべきことをする、という事でも問題はありません。

現場判断が適正になるよう平時には訓練が行われます。

筆者(コンサルタント)は『GOA』(goal-oriented action)、目標志向での行動を推進しています。例えば『商品を守り、発災3日以内に在庫から出荷』という目標を共有しておき、この目標達成のためにそれぞれがすべきことを考えます。在庫商品を守ること、出荷のための梱包や車両を3日以内に復旧させることなど考える事が異なっていても、ゴールは1つです。

BCP策定 > 脅威 > 重要業務 > 被災想定 > 役割 > 情報 >冊子 > コンサル

BCP策定 > 脅威 > 重要業務 > 被災想定 > 役割 > 情報 >冊子 > コンサル

BCP策定(5)情報収集と発信

情報を制する事ができれば、かなり具体的な戦略を持つことができるようになりますので、限られたリソースも有効活用することができます。

情報自体は無形のソフトウェアですが、そのツールは多種多様なハードとソフトの組合せになります。

通信回線がダウンすれば情報収集と発信に大きな障壁ができますし、情報端末が無ければ可視化できません。このあたりを想定した対策をBCPには盛り込んでいく必要があります。

情報発信ツールとして有用なウェブサイトですが、アクセス殺到によりダウンしてしまう恐れがあります。

筆者(コンサルタント)は客先で『災害モード』のウェブサイトを構築するようお勧めしています。

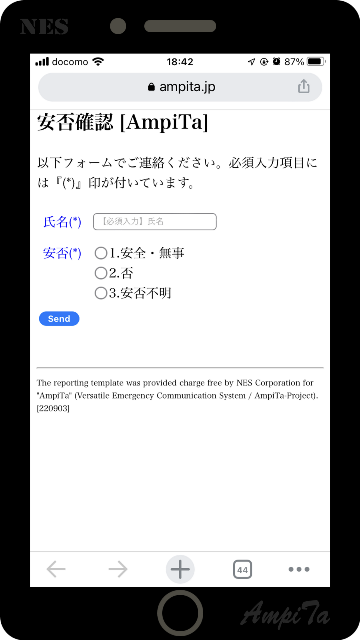

内製化するのは簡単では無いのですが、多用途安否確認システム『AmpiTa』を使えばノーコード開発できるツールが標準搭載されているので業者委託の必要はありませんし、発災後に作成することも容易にできます。

安否確認システムの導入はBCP上の情報収集の精緻化とも深く関わります。

様々なツールを比較し、組織に合った方法を採り入れなければ計画通りには事が運びません。

従業者が参集できるのか、帰宅できるのかも情報から具体的に算段します。

帰宅難民は従業者に限らず来客なども対象となります。それを計画に盛り込んでおくかどうかで非常時対応が大きく異なる可能性があります。

情報をひも解いていくと、備えるべき事柄が見えてきます。

関連記事 脅威、兵站、情報、AmpiTa(外部)

BCP策定 > 脅威 > 重要業務 > 被災想定 > 役割 > 情報 >冊子 > コンサル

BCP策定(6)冊子化

BCPは計画書として冊子化します。

非常時に参照することを考えると、紙媒体の必要性があると思われますので、平時の閲覧用は電子版であっても、災害対策本部等には紙媒体の冊子も用意しておくことをお勧めします。

BCP策定 > 脅威 > 重要業務 > 被災想定 > 役割 > 情報 >冊子 > コンサル

BCP策定(7)コンサルティング

BCPを『つくる』作業は内製化が可能だと思いますが、ブラッシュアップするためには専門家の関与が有用です。

入れるべきコンサルタントは2種類あると思います。

1つは、平時の正常な状態を維持するための専門家です。

もう1つは、非常時の対応にフォーカスした専門家です。

例えば財務危機を脅威とする場合、まずは非常事態に陥らないように中小企業診断士や会計士などに相談するところから始めても良いと思います。

自然災害など不可避の事象については事後対応を含め、非常時対応に長けたコンサルタントの招聘がリーズナブルです。

この場合、発災後も業務を停止できない医療福祉などエッセンシャルワーカー系と、数日の停止期間を持って復旧を目指す一般産業系では依頼するコンサルタントが異なります。

BCPの活用

BCPは活用されることで価値が創造されます。御守りのように持っておくことでも一定の価値はありますが、せっかく策定したので活用すべきです。

BCP活用(1)知る

BCPを読む事で、組織にとっての脅威を知る事ができます。

ある程度までは対応策も知る事ができますので、一読する価値はあります。

従業員ら関係者に読まれることを意識するとBCPの作り方にも工夫が生まれたり、冗長にならないよう簡潔な文章づくりに努めたりと、作り手にも影響が及びます。

読み物としてのBCPについて検討してみてはいかがでしょうか。

BCP活用(2)共有する

前項の『知る』と同様になりますが、BCPを通じて組織内での情報共有を図ることができます。

筆者(コンサルタント)がBCPを策定した支援先では読み合わせの会を開催しています。

受動的であっても一度は読むことになります。

平時から非常時戦略を共有することで、自らの役割に気づいたり、求められる技術や知識を知る事ができます。

BCP活用(3)トレーニング

BCPを活用したトレーニングの実施はBCM(マネジメント)に不可欠です。

トレーニングすることでBCPの精度が高まると同時に、欠点の発見にもつながりBCPの見直し機会を得ることができます。

BCPのメンテナンス

BCPは作ったら終わりではありません。

マネジメント(BCM)との相互関係が重要ですが、何らかの機会を得て見直し、作り変えていきます。

訓練を実施すると組織の課題を見つけることがあります。例えば3月と9月に訓練を実施、6月と12月にBCPメンテナンスを実施するといった年間スケジュールを組む事で、四半期ごとの仕事を振り分けることができます。

メンテナンスをしないとどうなるかと言うと、非常事態に直面したときに陳腐化した情報が羅列されていたり、幾つもの課題にぶつかってしまい対応が困難になることがあります。

BCPは磨き上げていくことが重要です。

関連記事

- 災害時の報道比較 | 災害の芽を摘む – saigai.me

- 能登地方の病院と診療所全リスト(2024年1月) | 災害の芽を摘む – saigai.me

- 災害時の用語 | 災害の芽を摘む – saigai.me

- 人口の半分が避難 | 災害の芽を摘む – saigai.me

- 被災地ニーズ ~ 1月11日の石川県災害対策本部員会議より| 災害の芽を摘む – saigai.me

- 被災地ニーズ ~ 1月10日の石川県災害対策本部員会議より| 災害の芽を摘む – saigai.me

- 発災1週間分の新聞 | 災害の芽を摘む – saigai.me

- 石川県の透析患者大移動の大変さ 明日の支援透析が上手くいきますように! | 災害の芽を摘む – saigai.me

Top

└SoNaE

├BCP

├BCM

├訓練・教育・演習(Drill)

├兵站(Logistics)

├情報(Information)

└お問合せ